未分類 発毛・育毛剤 発毛キャンプ 皮膚

先日昭和7年生まれの音楽好きの紳士がお見えになられた際にあることに気付いてしまった。

フロントが少し後退して、髪の毛も細くはなっているが、86歳という年齢にしては薄毛の進行はあまりしていない方なんだが、何故この年齢でも薄毛にならずに髪の毛が健在なのかを観察してみた。

他にもこの方同様70代にしては・・・○○が奇麗

60代後半なのに・・・○○一つない

といった様に、薄毛になっていない男性にはある共通項があるんです。

それは、皮膚が奇麗ってことなんです

画像にある様な、老人になるとよく出来る老人性のいぼもほとんどありません。

逆に若いうちから薄毛になる人はこのようなイボやシミ、頭皮湿疹、皮膚の感染症など色んな皮膚トラブルを発症しているケースが多いように思います。

老人性のいぼには「軟性線維腫・アクロコロドン・スキンタッグ・脂漏性角化症」などがありますが、ご高齢になられても薄毛になっていない方は、このどれも少ないのが特徴です。

こういったことからも薄毛予防は健康な皮膚があってこそなのです。

健康な皮膚は、健康な身体があってのこと

頭皮や毛髪ばかりでなく、体の健康を目指すことが長く髪の毛と付き合っていく最善の方法なのです。

GOCELL それダメ 化粧品 常在菌 成分 皮膚

こんにちは!

またまた久しぶりの投稿となりました。

今日は薄毛や抜け毛で悩む方たちの救世主であるべきの「育毛剤」の「ミカタ」について書いてみようと思います。

育毛剤を購入するときの購入動機としては色々あると思います。

先ず「値段」、「使われている有効成分」「採用されているモデルさん」「広告のキャッチコピー」「LP(ランディングページ)のクオリティ」「広告頻度」「ビフォーアフター写真」などなど

その中で、プロの私から見た選択基準を今回はお伝えしようと思います。

ここでそのサンプルとなる商品を一つ例に挙げて説明していこうと思います。

この商品は育毛剤の中でもよく売れている商品です。

その商品をプロの目で解説していこうと思います。

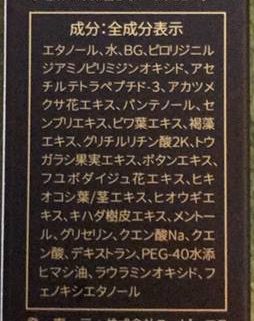

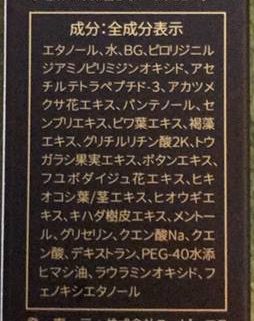

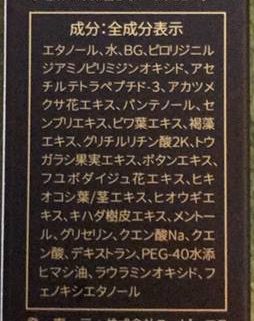

先ず、内容成分を見ていってみましょう。

| エタノール、水、BG、ピロリジニルジアミノピリミジンオキシド(ピディオキシジル)、アセチルテトラペプチド3(キャピキシル)、アカツメクサ花エキス(キャピキシル)、パンテノール、センブリエキス、ビワ葉エキス、褐藻エキス、グリチルリチン酸2k、トウガラシ果実エキス、ボタンエキス、フユボダイジュ花エキス、ヒキオコシ葉/茎エキス、ヒオウギエキス、キハダ樹皮エキス、メントール、グリセリン、クエン酸Na、クエン酸、デキストラン、PEG40-水添ヒマシ油、ラウラミンオキシド、フェノキシエタノール |

この成分表の見方を先ずはお伝えすると、薬事法上の全成分表示ルールといたしましては

| 【全成分表示ルール】

1)表示しなくてよい成分

①企業秘密成分(非表示成分)

企業が秘密にしたいと思う成分は厚労省の許可を受ければ成分表示中、単に「その

他」と記載できることになっています。しかし実際のところ、厚労省は承認申請を

基本的に認めない方針のようです。

また、全成分表示が導入されて 20 年以上経つ米国でも、米国食品医薬品局(FDA)

が認可したのはわずか十数件と言われていることから、欧米の先行事例に期待する

ことも難しいと言えます。

②キャリーオーバー成分

有効成分としてでなく使われている成分、つまり、製品自体の防腐のためとか、脱

色防止のために使われる成分はキャリーオーバー成分と呼ばれますが、これは表示

の必要はありません。

〈注〉混合物・抽出物・香料

①混合物は、混合されている成分毎に表示記載します。

②抽出物は、抽出された物質と、基になる抽出溶媒や希釈溶媒とを分けて記載しま

す。

③香料については、「香料」という表示が可能です。香料は多成分からできている混

合物ではありますが、これを一つの成分とみなして香料配合量を他の成分と同様

に表示することができます。

2)記載の順序

挙げられる記載法としては、下記の 4 つがあります(表①~③参照)。

①全成分を配合量の多い順で記載する。

②配合量の多い順に記載して、配合成分 1%以下は順不同で記載する。

③着色剤以外の成分を配合量の多い順に記載し、その後に着色剤を順不同に記載する。

④着色剤以外の成分を②に準じて記載した後、着色剤を順不同に記載する。

|

では、見ていきましょう。

先ず、一番目に来ている成分が

,《エタノール》ですね

次が《水》ですので、通常の化粧品の作り方ではほとんどの商品がこの水が一番目に来るのに対して、エタノールが一番目というありえない作り方をしています。

私なら絶対にこのような処方はしません。

何故ならば・・・

エタノールの一番の「悪」は頭皮を過度の乾燥状態にするからです。

細胞は代謝をし細胞を生み出す際に大量の生体水(水)を使います。

なのにエタノールで乾燥させられたら髪の毛が生まれるために必要な水分を皮膚から奪われてしまうため、健全な髪の毛の育毛が阻害されてしまうからです。

もう一つは、エタノールは殺菌効果に優れているため、皮膚常在菌を死滅させ皮膚を守ってくれている皮脂膜が正常に作れなくなります。これにより雑菌の影響を受けやすくなったり、紫外線から皮膚を守れなかったりと良いことは一つもありません。

ましてや現代は皮膚過敏症の方々やアレルギーを持った方々が増えているので、エタノール主体の商品は普通の感覚では作らないと思います。

それと、エタノールは殺菌効果があるという事はたんぱく変性能力に優れているという事なので、折角配合した有効な成分が無駄になってしまうという事です。

すこし、この部分を詳しく説明すると。

この育毛剤の【売り】である

2つのスキャルプ成分のうち、「キャピキシル」は

「アカツメクサ花エキス」と「アセチルテトラペプチド-3」といってどちらもたんぱく質なのです。

このキャピキシルは確かに育毛には有効な成分であることは確かなのですが、エタノールで「たんぱく変性」を起こしてしまい、ほとんど入れている意味がないのではないかと推測されます。

このキャピキシルを5%配合しようがエタノールによってたんぱく変性してしまい効果のないものになっては意味がありません。

その他1%未満の「エキス」関係が後並びしていますが、この「エキス」類はほとんど無意味な配合だといえます。

入れる意味は「見栄えをよくするため」だけだという事を覚えていてください。

過度な広告に魅せられてお金をドブに捨てるような事がないようにしてくださいね。

こんにちは。

今日は、現段階では解明できていない件について書こうと思います。

タイトルとして挙げるならば

「皮脂分泌量と皮脂中過酸化脂質量の関係について」というタイトルになるだろうか。

皮膚にとって「皮脂」は重要な役割を果たしていることは常識だろうし、皮脂中過酸化脂質が増えることによって皮膚トラブルが増加するという事ももちろん知っていると思う。

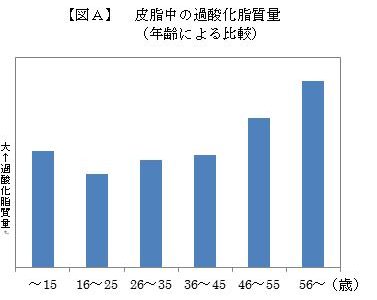

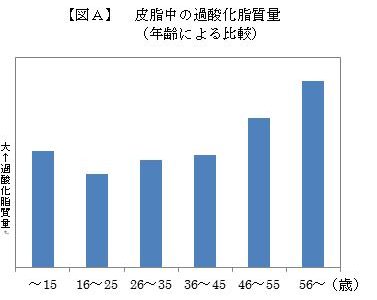

ちょっと次のグラフを見てほしい

これはある大手メーカーS社が皮脂中の過酸化脂質量について調べたグラフである。

これはある大手メーカーS社が皮脂中の過酸化脂質量について調べたグラフである。

表皮過酸化物の加齢変化を調べると、20才代で最低を示し、10代、30代、そして加齢と同時に徐々に増加していく。ということが分かっている。

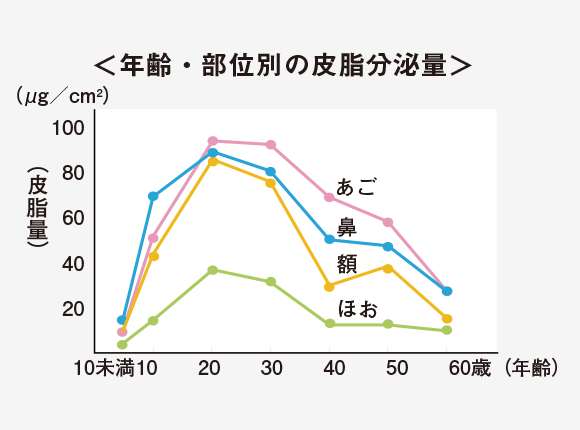

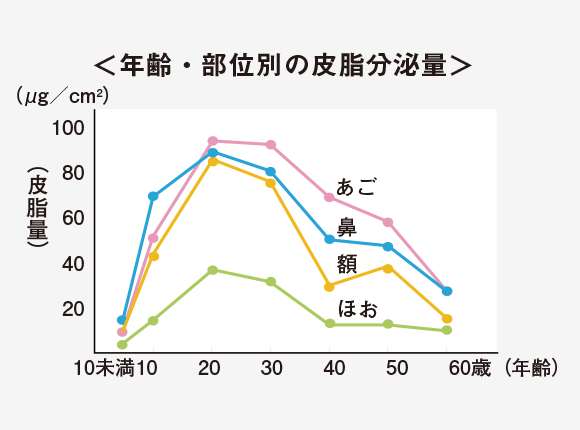

では、次のグラフも見てほしい。

同じS社の調べた「各部位の年代別皮脂量変化」なのだが、グラフでもわかるように、10代後半から20代にかけて高い数値を出し、加齢とともに徐々に低下していっているのが分かると思う。

この2つのグラフを見て気づいただろうか?

この2つのグラフを見て気づいただろうか?

皮脂分泌量は低下していくのに過酸化脂質量は増加していっている。

過酸化脂質とは皮脂中に12%含まれるスクワレンが酸化したものということであるならば、皮脂の量が低下すれば過酸化脂質量もおのずと低下するのではないかと考えられるのだが、反比例して増加していっているのだ。

この矛盾に対していくつかの仮説は立ててはいるのだが、残念ながら明確な答えを持っていない・・・

是非専門家の方でこのブログを読んでくださった方がいたら、この謎についてお答えしていただけないだろうか。

よろしくお願いします。

常在菌 未分類 皮膚

こんにちは。

皮脂の酸化について今日も持論を展開していこうと思います。

先日セミナーでの質疑応答で、この皮脂の酸化スピードについての質問をいただきました。

「皮脂は5~6時間で酸化してしまうという話を聞いたことがあるのですが・・・」

私の答えは「NO」でした。

この5~6時間という数字がどこから出てきたのか気になっていくつかのサイトをググってみたら、ある記事(ブログ)にこの5~6時間という記述があり、確認できました。

これはあくまで商品(シャンプーや洗顔剤)を売りたいショップやメーカーの理論ではないかと思い、大学や研究所と言われるようなところの教授や研究員らの文献はないかと探してみました。

その中に、「ス ク ア レ ン の 酸化反応速度」という文献があり、内容を確認いたしました。

答えを先に言うと、「ハッキリとわからない」というのが答えではないでしょうか。

この文献の冒頭にはこのように書かれています。

「そ れ らの速度を定量的に 討 した研究 は非常 に少なく,速 度解析の研究 はほとん ど行 われ ていな い。」

そうなんです。

あまりにも研究データが少なすぎるのです。

皮脂を構成する成分は、ワックスエステル(約25%)、スクアレン(約12%)、トリグリセライド(約60%)と言われています。

このうち酸化しやすいのがスクワランという物質です。

この酸化しやすい皮脂中12%のスクワランの酸化スピードの文献の結論は

ここに回分型反 装置封入酸素 力 化より,ス クアレンの酸化反 速度を測定 し,微 小な酸化領域の酸化 動を

討し以下の点が明らかになった。

1) 過酸化物生成反 は,非 常に い誘導期とその約10³倍の速度を持った加速期の2段 階で進行する。

2) 反 過程を 起反 と反 中間体の連鎖反 を考慮した反 過程によって解析 した。過酸化物の生成速度は,反 初期では 起反 が,ま た,加 速期では連鎖反の速度によって支配されることが分かった。

3) 反 初期の誘導期と過酸化物が微量生成 して起こる加速期の両期間において,総 括的な脂質の酸化反応速度は脂 質 濃 度 に 関 して 一次 反応 で表 され,そ の 速 度 定数は次 式 の 通 りで あ る 。

k1(h-1)= 6.3×108exp (-1.1× 104/T)

k2(h-1)= 8.7×1012exp (-1.2× 104/T) |

「ス ク ア レ ン の 酸 化 反応 速 度」

スクワレン以外は、脂肪酸とグリセリンに分かれ、保湿や弱酸性に保つ役割をしているわけですが、弱酸性に保つということは酸化にブレーキをかけてくれているわけです。

皮脂と常在菌のバランス、皮脂の質、そういったものが正常であれば、酸化のスピードはかなり緩やかに推移するでしょうし、紫外線などに当たる時間などでも大きく違ってくるでしょう。

トリグリセライドなどは中性脂肪なので、食べたものが大きく左右します。

そうなってくると、文献等で出された数字は確かに1つの参考値にはなるとは思うけど、その人その人によって酸化スピードは違ってきて当然ということなのです。

それに、生きている人間の皮膚上では常に皮脂膜の循環は起こっているので、表面の酸化した皮脂、その下の皮膚と密接した新しい皮脂という層になっていると思うので何時間で酸化し、皮膚トラブルになるのか!?という理論は実験レベルでは測れないと思うのです。

何が言いたいのかというと、何かの情報を受け取ったら、その情報について自分なりに深く検証する必要があるということだと思うのです。

ネットの情報にしても研究者が出した情報にしても、また、このブログの情報にしても100%正しいという情報はないと思うのです。

すべてを鵜吞みにせず、すべての情報をリンクさせ判断していかないということです。

再生美容 地球環境 常在菌 幹細胞 皮膚 美容 食

こんにちは、今日はよく言われる○○の抜け毛について書いてみようと思います。

昔から春と秋、季節の変わり目に抜け毛が増えるといわれていますが、これは本当なのでしょうか?

また、本当だとしたら何が原因なのでしょうか?

結果には必ず原因が存在しますので、その原因について考察してみようと思います。

私の見解は他のサイトのそれとは大きく異なる見解を示すかもしれませんが、今まで発毛に携わってきた中でいろんな情報をすべてリンクさせた上での仮説とその見解です。

決して私の見解が正しく、他の方の記述が間違っているといった事ではないので、ご理解ください。

先ず抜け毛云々を述べる前に、人間も犬も猫も植物も昆虫もこの地球に存在する生き物が自然のものであると言う事を再確認してからこのブログを読んでいただくといいかと思います。

この自然の一部であるということが抜けてしまうと、原因も判らなくなるし、その解決方法も見失います。

人間も自然の一部で他の動植物と同じだと設定したうえで考えていきましょう。

犬や猫にも抜け毛の時期ってのがあります。

ただ、犬や猫のこの抜け毛の時期は換毛期というそうです。

動物はこの春と秋に古い体毛が抜け落ちるのだそうです。

では、この時期以外は抜けないのか?

いえ・・・抜けます。

要するに人間も動物も同じだと思いませんか?

ただ、犬猫は人間と違い、体毛だけで季節の寒暖から身を守っていますので、アンダーコートやオーバーコートといった毛の種類で春秋の抜け毛の種類が違ったり、生まれた国によってもその違いがあるようです。

人間を植物と考えるとどうでしょうか?

春になると暖かくなり、植物の芽が芽吹き始めます。

そして、夏になると新緑の木々が山を覆うように、人間もこの春から夏にかけては体温も上昇するため、細胞の代謝が活発になり、髪の毛の毛髪サイクルも盛んに行われると考えられます。

これは髪の毛だけに限らず、全身の細胞が活発に入れ替わる時期だと思います。

おのずと冬の時代に鈍化していた細胞が動き出しますので春にかけて抜け毛が多くなるように感じると思います。

夏の時期に起こるであろう事を考えてみましょう。

他のブログではこのような記事をよく目にします。

夏は、レジャーやアウトドアスポーツで紫外線をたくさん浴びる機会が増えます。紫外線は、日焼けによる頭皮の炎症だけでなく、毛母細胞の更新を妨げて頭皮を老化させるなど、大きなダメージを与えます。すると、抜け毛や切れ毛を引き起こしやすくなります。

また、夏になると増える汗や皮脂の分泌も、抜け毛を増やす原因の一つです。頭皮の汗や皮脂が過剰になると細菌が繁殖しやすくなり、ニキビやフケ、かゆみ、炎症を招きます。そうなると髪の毛が成長しにくくなるため抜け毛が起こります。

これって本当にそうでしょうか???

夏になると汗や皮脂の分泌が多くなる?

これは私は少し疑問です。

確かに汗の分泌は多くなるでしょう!

しかし、皮脂の分泌も多くなるのでしょうか?

そもそも皮脂はむやみやたらに出ることはありません。

皮膚の保護をしている皮脂膜が不足すると皮膚は皮脂を補充するために皮脂の分泌をするのではないでしょうか?

だとすると、乾燥する時期に皮脂の分泌が多くなるのは分かるのでが、梅雨から夏にかけての日本は湿度も高く皮膚が乾燥する時期ではないので皮脂の分泌が夏に多くなるという理由が私にはわかりません。

ただ、4月の終わりから、9月にかけて紫外線の量が多くなり、アウトドアシーズンになると紫外線を浴びる機会が増え、皮脂が紫外線により過酸化脂質に変化する量が増え、皮膚トラブルを起こしてしまうという事が考えられます。

傷んだ皮膚は、代謝を早め活発にすることで新しい皮膚へと生まれ変わらせようとします。この時に皮膚の従属器官である髪の毛も通常のサイクルを早め、抜け毛の数が増えると考えたほうがスマートなような気がします。

ただ、上記から考えるに、代謝を早め修復しているわけですから、幹細胞は正常に働いていると考えられます。

これは異常?なのでしょうか?

というものの、夏は日焼けをします。

当然髪の毛が少ない方は、もしくは分け目やつむじの所などは日焼けすることが考えられます。

日焼けとはいえ、軽度の火傷ですから、その後のケアは十分過ぎるほどしなければいけません。

ただし、シャンプー剤を使ったヘッドスパなどは逆効果で、保湿を徹底的に行うケア方法が望ましいと思います。

とにかく日焼け後は冷却と保湿をしっかり行うことです。

最後に夏は、冷たいものを他の季節より大量の摂取する季節です。

アルコールの摂取量も増えます。

そうすると、体内水分量は低下します。

肉の摂取も多くなります。

そうすると、腸が痛み、腸内フローラも悪玉菌が増殖します。

腸の不調はそのまま皮膚の不調に繋がっています。

皮膚の従属器官である髪の毛の然りです。

先ずは表面的なケアも大事ですが、インナービューティーに力を入れることが大事かもしれません。

そろそろ夏も終わりに近づいてきていますので、体のケアをしっかり行ってくださいね。

内面的な問題で抜ける夏から秋にかけての抜け毛は頭のケアではなく、ちゃんとしたインナーケアが必要なのです。。。

これはある大手メーカーS社が皮脂中の過酸化脂質量について調べたグラフである。

これはある大手メーカーS社が皮脂中の過酸化脂質量について調べたグラフである。 この2つのグラフを見て気づいただろうか?

この2つのグラフを見て気づいただろうか?